保育園や幼稚園の昼食は給食の所が多くなりますので、食物アレルギーがある園児が在籍している場合には、保育士は念入りに確認をし、誤飲や誤食がないように細心の注意を払わなければなりません。

うっかり間違えて食べてしまった場合には、重篤な症状が表れてしまい最悪命の危険に繋がってしまう可能性があります。

また、同じアレルギーがあったとしても表れる症状は一人ひとり異なりますので、必ずクラスでマニュアルを作ったり、予防について園全体で確認していくことが必要になります。

今回は保育園内でどのように食物アレルギーと向き合い、予防を行えばよいのかという事について触れていきたいと思います。

アナフィラキシーショックについても詳しく解説しますので、是非参考にしてください。

1、給食を提供する保育園では重篤な症状が表れる園児には細心の注意を

園児の楽しみの1つでもある『給食』。

保育園や幼稚園の給食は栄養バランスを考えられて作られており、園によって様々な食育への取り組みや季節を感じられるメニューを取り入れるなど多様化しており、保育園や幼稚園の入園の決定打になったという人も多くいます。

給食はその年齢に対して必要な量や栄養がしっかりと計算されて作られている他にも、友達と一緒に食べることの楽しさや喜びを知ることに繋がり『食』に対しての意識を高めることが出来ますが、園児の中には特定の食べ物を食べてしまうと体に様々な症状が表れてしまう子がいます。

このように、決められた食べ物を口にすることで、体に様々な症状が表れることを食物アレルギーといいます。

現在、食物アレルギーは決して珍しいものではなく、多くの子どもが何らかのアレルギーを持っていると言われています。

卵や牛乳、小麦など様々な食材がアレルギー物質になりますが、同じ食材のアレルギーであっても、子どもによって表れる症状は異なり、痒みが表れたり赤く腫れる症状もあれば、呼吸困難に陥ってしまったり命を落としてしまうくらい重篤な症状として表れる子もいます。

また、食物アレルギーでも調理方法によっては食べられる物もあったり、食べられる量も異なりますので、保育士は進級した場合や、入園後に保護者に『何がどの程度食べられるのか』という事と、『食べた時に表れる症状とその対処法』について詳しく確認しておく必要があります。

食物アレルギーの子に、原因となる特定の食材を食べさせてしまうことは絶対にあってはならないことですが、もしもの場合を想定して対処法も細かく確認しておきましょう。

保育園や幼稚園では、他の子どもも一緒に同じ食事を行いますので、他の子どもの給食と徐去された給食が間違えていないかを確認した上で子どもに渡すと共に、他の子どもの給食を間違って食べてしまったり、入れ替わることがないように保育士が最後まで細かく確認を行わなければなりません。

特にアナフィラキシーショックがある子どもの場合には、給食の配膳に細心の注意を払うことに加えて、給食での食事環境を整え配慮する必要があります。

家庭では、保護者が子どもが健やかに成長していくことが出来るように育児や家事を行っていきますが、保育園や幼稚園では保育士がその役割を担うことになります。

そのため、保育士は行動に責任をもって保育を行わなければなりませんし、園全体で食物アレルギーに対しての知識や理解を深め、予防法や対処法を共有していくことが求められます。

保育士は子ども達が安心して保育園生活を送ることが出来る環境を提供すると共に、保護者との連絡事項の伝達や信頼関係をしっかりと築き誤飲や誤食を防ぐことが大切です。

◆食物アレルギーを引き起こす食べ物例

・牛乳、乳製品 ・卵 ・小麦粉 ・ソバ ・ピーナッツ

・大豆 ・ゴマ ・エビ、カニなど甲殻類 ・魚類

・肉類 ・果物等

2、多くの子どもが食物アレルギーを持っている!食物アレルギーの症状はどう表れる?

現在は多くの子どもが何らかの食物アレルギーを持っていると言われていますが、そもそも食物アレルギーとは何なのでしょうか?

私たちの体には免疫システムが備わっており、体内に侵入してきたウィルスや雑菌などを攻撃して退治することで体調管理を行っています。

しかし、食物アレルギーでは本来異物を攻撃するための免疫システムが、特定の食べ物等に含まれるタンパク質に対して過剰に反応してしまうことで、体に様々な症状を引き起こしてしまいます。

体の中にアレルギー物質が入ると、それを取り除くために免疫細胞が『IgE抗体』を作るように指令を出します。

このIgE抗体は皮膚や目、鼻や気管支等の粘膜に存在しているマスト細胞と共にアレルギー物質の侵入に備えます。

アレルギー物質が体内に入ってくると、IgE抗体とマスト細胞とで排除する働きをスタートしますが、この時にヒスタミンやロイコトリエンといったかゆみや炎症といったアレルギー症状を起こす原因となる物質を出してしまいます。

全てのアレルギーがこの仕組みで起こるとは限りませんが、多くの食物アレルギーでは上記が原因となり症状が表れてしまいます。

【即時型アレルギー・遅延型アレルギー】

また、食物アレルギーでは、食べたらすぐに症状が表れてしまう『即時型アレルギー』と食べた後数時間が経過してから症状が表れる『遅延型アレルギー(非即時型アレルギー)』に分かれます。

食物アレルギーがある子どもの大部分は即時型アレルギーですが、中には遅延型アレルギーの子どももいますので、もしもアレルギー物質を食べてしまったものの症状が出てこなかったからよかった、と安心しないようにしましょう。

即時型アレルギーであれば、アレルギー物質を口にした直後から10分前後で症状が表れますが、遅延型アレルギーの場合には数時間が経った場合に症状が表れることがありますので、保護者がお迎えにくるまでしっかりと様子を観察しアレルギー物質を口にしてしまった事を伝えておくことが大切です。

また、食物アレルギーと聞くと口に入れたら症状が出るのではないかというイメージが強くありますが、実際には肌に触れたり吸い込んだだけでも症状が表れてしまう場合があります。

特にそばやピーナッツといったアレルギー物質の場合には、空気中に散ったものが触れるだけでもアナフィラキシーショックを引き起こす可能性があります。

保育士は食事やおやつの時には、毎回除去食であるかという確認を行うなど、細心の注意を払うと共に、食事での環境の見直しも行うようにしましょう。

【食物アレルギーの主な症状一覧】

本来であれば反応しない食べ物に触れたり口にすることで、免疫細胞が過剰に反応してしまい様々なアレルギー症状が表れてきますが、アレルギーの症状とはどのようなものがあるのでしょうか?

| アレルギー名 | 発現場所 | 主な症状 |

|---|---|---|

| 即時型アレルギー | 皮膚症状 | ・皮膚に発疹が出る ・赤く腫れる ・じんましんが表れる ・湿疹が悪化し持続的におこる ・皮膚が非常にかゆくなる ・体の一部がむくむ |

| 粘膜(鼻) | ・くしゃみが止まらない ・鼻水が出てくる ・鼻がつまる | |

| 〃(目) | ・目が真っ赤に充血する ・まぶたがむくみ腫れる ・目の周りが赤くなりかゆくなる ・涙が止まらない | |

| 〃(口の中) | ・唇が腫れる ・喉の奥がかゆくなる ・口の中に違和感がある | |

| 〃(喉) | ・喘鳴を起こす(ヒューヒュー) ・呼吸をしづらくなる ・咳が止まらない | |

| 消化器 | ・嘔吐や吐き気 ・腹痛 ・下痢や水便が出る | |

| 食物依存性運動誘発アナフィラキシー | 全身 | ・じんましん ・体や顔のむくみ ・咳 ・呼吸困難 ・アナフィラキシーショック |

| 口腔アレルギー症候群 | 粘膜(口の中) | ・口の中にかゆみや痛みを生じる |

多くは口の周りがかゆくなったり、体に湿疹等が表れる事が多いですが、このように、それぞれ一人ひとり発現場所や症状の表れ方は異なります。

かゆみしか症状として表れない子もいれば、呼吸が苦しくなったり、咳がひどくなったり、顔がはれてしまったりと食物アレルギーといっても表れるのは千差万別です。

そのため、保育園では入園時や進級時には、必ず毎年食物アレルギーの除去希望届を提出してもらうと共に、どのような症状が体のどこに出やすいのかを保護者にしっかりと聞き取りをしておくことが重要です。

保護者と保育士、医師の連携をきちんと図ることが、保育園内でのアレルギーの事故を防ぐことに繋がります。

3、最も注意が必要!アナフィラキシーショックとは

食物アレルギーは様々な症状がありますが、中でも特に注意が必要になるのがアナフィラキシー症状です。

アナフィラキシー症状は、アレルギー物質を摂取した時に症状が1つしか表れないのではなく、皮膚、呼吸器、消化器、粘膜等といった複数の箇所に急速に症状が表れてしまいます。

アナフィラキシー症状は、一歩処置が遅れてしまうと命の危険があり、細心の注意を払わなければなりません。

アナフィラキシー症状の中でも、アレルギー物質を摂取した後に急激に血圧が降下し、意識がなくなったり、呼吸困難に陥ってしまう状態のことを『アナフィラキシーショック』といいます。

アナフィラキシーショックの症状を引き起こすとわかっている場合には、病院から処方されている症状を緩和するエピペンを使用したり、救急車の要請を行わなければなりません。

保育士はアナフィラキシーショックを起こす可能性がある場合には、食事の環境を見直したり、食事前から食後まで常に確認を行いつつ注意をしながら保育を行いましょう。

4、食物アレルギーのある園児への給食は細心の注意を

一般的なケガの応急処置とは異なり、食物アレルギー字が発作やアレルギー症状を起こした場合には、すぐに専門的な対応をすることが求められます。

誤飲や誤食は絶対に起きないように、常に食事の際には確認を保育士同士で行わなければなりませんが、もしも口にしてしまった場合にはすぐに対応を行えるように備えておき、日々緊急事態に行う動作の確認を行うことが大切です。

では、どのような対応が必要になるのでしょうか?

①どの程度の症状が出ているかを確認しましょう。

食物アレルギーの子どもがアレルギー物質を口にしてしまった場合には、どのような症状が出ているかを確認します。

保護者から聞き取りを行った症状であるかどうかを確認しつつ、口に入れたものを取り除き、肌についているアレルギー物質は綺麗に拭き取ります。

その後、どのような症状が出ているか、アナフィラキシーショックの所見がないかを確認し、他の保育士に園長と主任保育士へアレルギー症状について伝えます。

そして、保護者へ連絡を行い必要な場合は医療機関を受診します。

②グレードを確認してそれぞれに適した対応を行う。

保護者に連絡を行った時に、医療機関を受診して欲しいと希望があれば症状に関わらず保険証などを持って受診しましょう。

アレルギー症状は様々になり、そのグレードによって対応が異なりますので、必ずグレードを確認した上で対処方法を確認します。

基本的にアナフィラキシー症状がある場合にはエピペンを使用したり、救急車を要請しますが、それ以外の軽度の症状であれば保育園内での対応が可能です。

しかし、体調が変化したり不安に思う場合には速やかに医療機関を受診するようにしましょう。

誤飲や誤食があってからの経過観察をしっかりと行った上で、保護者へ行った対応方法、対処をした後の様子、食べてしまった経緯などをきちんと連絡し謝罪します。

電話での謝罪だけでなく、お迎えの時にも必ず状況や経緯の説明と謝罪を行うことは絶対に忘れないようにしましょう。

③帰宅後も連絡を行い様子を確認し今回の反省を行う

アレルギー症状が表れた園児が帰宅した後も、担任保育士は家庭へ連絡を行い、帰宅してからの様子を確認しましょう。

体調に変化がなかったか、変わった様子はないかを確認し、再度謝罪を行います。

その後、今回の誤飲や誤食が起きてしまった原因や改善点を保育士全員で確認し、二度と同じ誤飲や誤食が起きないように徹底しましょう。

基本的にかゆみや腫れに関しては軽度であれば、保育園内で様子を見るようにしますが、グレードが2以上になると医療機関を受診することが適しています。

保護者へ連絡を行った時に、症状がどのように表れているかを伝えて、保護者からの指示を仰ぎ対処しても良いですが、最終的には現場にいる保育士が判断しなければなりません。

誤飲や誤食があった場合には、基本は医療機関を受診すると覚えておきましょう。

5、アナフィラキシーショックが起きた時の為に対応の仕方を覚えておこう!

症状によって対応の仕方が異なりますが、中でもアナフィラキシーショックの症状がある場合には迅速な対応が求められます。

アナフィラキシーショックを起こす可能性がある子どもが通園している場合には、保育士は配膳の際に他の保育士と連携を図りながら、声掛けをする等して確認を行うだけでなく、アナフィラキシーショックが起きた時にはすぐに対応が出来るように保育士全員が対処法について徹底していかなければなりません。

では、アナフィラキシーショックが起きた場合にはどのようにすれば良いのでしょうか?

アナフィラキシーショックが起きた時の対処法は以下になります。

①保育士が一人でいた場合には、他の保育士に援助を頼むために大声で声をかけるか、内線で保育士に連絡を行いアナフィラキシーショックが起きたために救急車を要請したいことと、援助が必要なことを伝えます。

②エピペンが保育園内に保管されていたり、園児が所持しているのであれば、すぐにエピペンを使用します。

③エピペンを使用してからは、体をゆすったり動かすことがないように、仰向けにして足を30cm高くする。

④保育士は声を掛けながら体調に変化がないか様子と経過を確認します。

⑤心音が聞こえない場合や、脈が触れない場合にはすぐに心肺蘇生法を行います。

⑥救急車が到着したら、『いつ』『何のアレルギーがあるか』『何を食べたか』『食べた時間と量』『到着までに行った対処法』を救急隊員に伝えましょう。

このようにアナフィラキシーショックが起きた時には、すぐに対応を行わなければ命の危険が生じてしまいます。

アナフィラキシーショックでは、出来る限り早くに処置を行ったり、救急車で搬送してもらうことが命を繋ぐことになりますので、早急な対応が要になります。

また、エピペンの使用が医師から認められている場合には、エピペンを使用方法も覚えておきましょう。

エピペンは正式には『アドレナリン自己注射』と言い、アナフィラキシーショックを起こす可能性がある方に処方される薬で、自己注射を行うことでアナフィラキシー症状の緩和をすることが出来ます。

エピペンはアナフィラキシーショックが起きた直後に打つことで、症状を緩和することが出来非常に高い効果を発する事が出来ますが、間違った打ち方をしてしまったり、アナフィラキシー症状が悪化してからの注射になると効果が薄くなってしまい、命を落とすことになりかねません。

そのため、保育士は全員がエピペンの正しい使用方法から、どういった状況で使用するのか、という正しい判断を行えるようにしておくことが大切です。

エピペンの使用方法について園医や看護師から指導してもらったり、講習会などに参加することで身につけておきましょう。

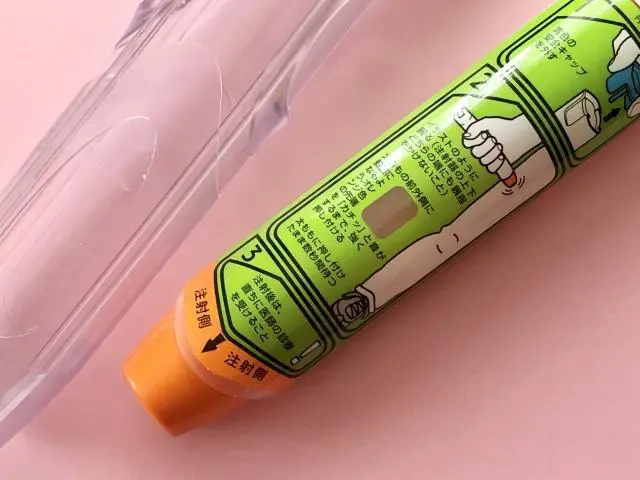

エピペンの使用方法は以下になります。

①エピペンが入っている携帯ケースのカバーキャップを指で押し上げてエピペンを取り出します。

②オレンジ色のニードルカバーをしたに向けて、しっかりとエピペンを掴みます。

この時にオレンジ色のニードルカバーを上にして持ったり、指をかけて持ってしまうと針が誤って刺さってしまう可能性がありますので、持ち方には注意が必要です。

③青色の安全キャップを外してロックを解除します。

④子どもの太ももの外側に垂直になるようにエピペンを置き、オレンジ色のニードルカバーの先端を音がするまで強く押します。

⑤太ももにエピペンを押し付けたまま、数秒間待った後太ももから抜きます。⑥エピペンを太ももから離し、オレンジ色のニードルカバーが伸び切っているかを確認し、伸びていれば注射が行えています。

ニードルカバーが伸び切っていない場合には、再度最初から注射を行いましょう。

⑦主治医に連絡し、アナフィラキシーショックが起きた園児を診察してもらいます。

⑧使用後のエピペンを携帯用ケースへ入れましょう。

エピペンを入れた携帯用ケースは、そのままごみ箱へ捨てるのではなく、医師へ連絡を行い医療機関へ渡しましょう。

エピペンには使用期限がありますので、必ず使用する前に使用期限内であるか、薬剤の変色がないかを確認してから使用するようにしましょう。

また、園内で保管する場合には定期的に使用期限や中身に異変がないかを確認しておくことも大切です。

基本的にはエピペンは自己注射になりますが、緊急事態の場合に園児が自分で打つことは難しいので、保育士が代わりに打つことになります。

その場合、暴れて太もも以外の場所を打ってしまわないように、しっかりと固定をして打つようにしましょう。

アナフィラキシーショックの症状が強く表れている場合には、太ももを出す時間が惜しいので衣服の上から打ちます。

アナフィラキシー症状がある園児が誤飲や誤食をしてしまった場合には、できる限り早急にエピペンを注射するようにしましょう。

◆エピペンを打つ目安とは?

アナフィラキシー症状がある園児がいる場合、昼食やおやつの時間があるために、保育園内では常にアナフィラキシーショックとの危険が隣り合わせです。

アナフィラキシー症状が出たらすぐにエピペンを打つ必要がありますが、実際にどのような症状が表れたらエピペンを使用すれば良いか判断が難しいですよね。

エピペンの使用が遅れてしまうと命に関わってきますので、必ずどのような症状が表れたらエピペンを使用するかという個別対応表を作成し保育室の目につくところに保管しておきましょう。

担任の保育士だけでなく、どの保育士が保育を行っていても緊急時にはすぐに対応できる様に環境も工夫しておくことが大切です。

エピペンを使用する目安となる症状は以下になります。

| 部位 | グレード1 | グレード2 | グレード3 | |

|---|---|---|---|---|

| 皮膚 | ・赤み ・じんましん | 部分的であり散在している | 全身に大きく表れる | |

| 皮膚 | ・赤み ・じんましん | 部分的であり散在している | 全身に大きく表れる | |

| かゆみ | 軽度 | 強度 | ||

| 粘膜 | 顔 | 唇やまぶたが腫れる | 顔全体が腫れる | |

| 口腔内、喉 | ・かゆみがある ・喉に違和感がある | 飲み込むことが難しくなる | ・喉や胸が締め付けられる ・声が枯れていく | |

| 消化器 | 腹部 | 軽度の腹痛 | 腹痛で痛みをしっかりと 判断出来る | ・強い腹痛がある ・我慢できない痛みがある |

| 胃・腸 | 1回程度の嘔吐や下痢 | 複数回の嘔吐や下痢 | 繰り返す嘔吐や下痢 | |

| 呼吸器 | 咳 | 単回による咳がある | 連続する咳がある | ・強い咳が続く ・遠吠えの様な咳が続く |

| 喘鳴 | ない | 弱い喘鳴がある | ・強い喘鳴がある ・チアノーゼや呼吸困難が見られる | |

| 全身 | 元気がない様子 | ぐったりとしたり、動きたがらない | ・意識が低下し消失してしまう ・血圧が低下する ・失禁症状が見られる |

(引用:平成23年度厚生労働省『保育所におけるアレルギー対応ガイドライン』)

上記のような症状が表れた時には、迷わずエピペンを注射するようにしましょう。

しかし、中にはアナフィラキシー症状が強い子どももおり、その場合には誤飲や誤食があったらすぐにエピペンを使用しなければならないケースもあります。

保育士は進級や入園の際には、保護者へアレルギー物質を食べた時にどのような症状が出るのか、どの症状が表れたらエピペンを使用すれば良いかを細かく確認しておくことが大切です。

6、保育園で誤飲や誤食をなくすための予防法とは?

保育園や幼稚園では、他の子ども達と一緒に同じ給食を食べることになりますので、アレルギーがある子どもはアレルギー物質を取り除いた除去食を食べることになります。

保育士が、誤って除去食以外を配膳しないようにすることは、アナフィラキシーショックだけでなく、他のアレルギー症状を引き起こさないための絶対条件になります。

誤飲や誤食を防ぐためには、保育士全員と保育園全体が一丸となって確認を行ったり、食事環境を工夫することが大切です。

また、保育士のアレルギーに関する教育や指導も非常に重要で、保育士がアレルギーについての知識や症状の有無、緊急時の対応の方法、保育士同士がどのように確認を行うかも常に理解し把握しておくようにしましょう。

もちろん担任保育士が主体となって確認や判断を行うことになりますが、担任保育士1人が全ての確認を行うのではなく、複数の保育士や調理し、栄養士や園長が一丸となって確認を行うことで、アレルギー症状のリスクを各段に減らすことが出来るようになります。

また、保育士が他の園児の給食と混ざらないように配膳に注意したり、確認を行うだけでなく、園児たちが判断出来るように環境を工夫し配慮することも予防を行う上では効果的です。

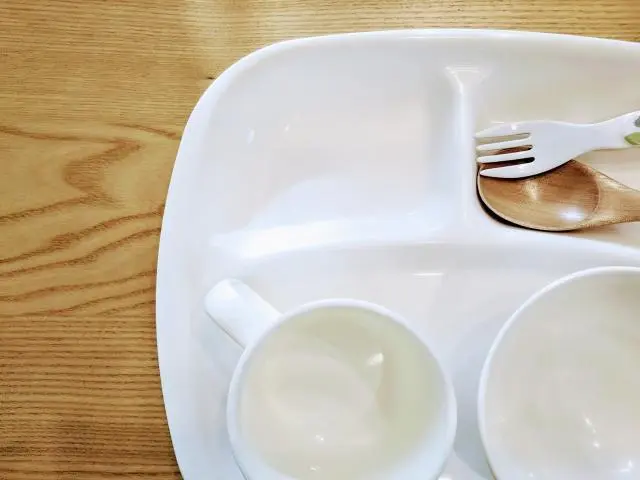

除去食のお皿やトレーを他のものと色や形を分けてみたり、除去食に印をつけておく、アレルギーがある園児の席を固定しておくことで、子ども本人が気を付けることが出来るようになるだけでなく、周りの園児も一緒に除去食やアレルギーについて学び知ることが出来ます。

また、アレルギーのある子どもの席を固定にしたり、食器で区別するなど誰が見ても分かるように工夫をしておくことで、他の保育士が保育に入った時も誤食を防ぐことに繋がります。

食物アレルギーの症状は子ども一人ひとり異なりますが、大小関わらず何かしらの症状が出ることが多くなります。

保育士は、日ごろから食物アレルギーについての知識を得るように努めたり、個別に対応が出来るように食事やメニューについて確認を行っていかなければなりません。

保育士は子ども達が緊急を要することがないように、保育環境から配膳の工夫、確認の徹底など、予防に関しての意識を高めていくことが求められます。

7、まとめ

現在は多くの子どもが食物アレルギーにかかっており、保育園でも1人以上はアレルギーがある子どもが在籍しています。

保育士は子どもの健康状態をしっかりと把握し、子ども達が安心安全に保育園生活を送ることが出来るように、予防を徹底するだけでなく緊急時の対応方法について見直したり、訓練をして確認しておくことが大切です。

食物アレルギーは、年々医学の発達により、治療法の発見がなされてきています。

以前の治療方法と正反対になっていることもありますので、保育士も常に子どもの保育や健康に関することであればアンテナを張って知識を豊かにしておくことが大切です。

保育全般に加えて様々な知識を有していることで、保育の幅も広がっていくだけでなく、保育を行えるために保護者へのアドバイスを行ったり、子どもの成長を手助けすることに繋がります。

また、心肺蘇生法やアナフィラキシーショックに対してのエピペンの使用手順、どのような症状になるか等も知識として持っておくことで、子どもの命を守ることが出来ます。

保育士は食物アレルギーの基本的な知識だけでなく、様々な場面に対応できるように、広い視野を持って保育を行うようにしましょう。