From a professional boat racer to a founder of medical welfare company. A life story of Yusaku Kakimoto

ヒーローになりたくて

ずっと、ヒーローになりたかった。悪者をやっつけて、困っている人たちを助け世界を救う――テレビで観るヒーローたちはとてもかっこよかった。仮面ライダーにウルトラマン、ドラゴンボール……ヒーローに憧れて、幼い頃は一日中ヒーローごっこに興じていた。成長するにつれ、その憧れの対象は実在の人物に変わっていった。歴史的偉人の本を父の本棚から見つけだし、彼らについての本を読み漁った。

なかでも、坂本龍馬には大きな影響を受けた。内憂外患の危機的な時代に、私利私欲ではなく日本の未来、それも何十年何百年の未来を思い描いて奔走した龍馬は、国難を救ったまぎれもないスーパーヒーローだ。ほかにも、Panasonic創業者の松下幸之助氏やSONY創業者の井深大氏、TOYOTA創業者の豊田喜一郎氏など、経済界のヒーローたちにも強く惹きつけられた。

そんなヒーローへの熱い想いを抱きながらも、10代の頃の私は、どこにでもいる少年にすぎなかった。小学・中学・高校とサッカーに打ち込んでも、勉強をがんばっても、“それなり”の結果しか出ない。青春の日々は、漫然と過ぎていく。夢が大きい分、現実との落差に満たされない想いを抱いていた。ヒーローの“なり方”が、まったく見えていなかった。

ターニングポイントは、大学受験だった。小論文の講座で、「2025年問題」を知った。今では広く知られているが、超少子高齢化社会の到来で介護・医療費等の社会保障費は急増、医療現場の働き手が不足し、若年層への負担が激増するという、国家の行く末をゆるがす大問題だ。そして、この大問題には、いまだ有効な解決策がないということを知った。

「これだ」

この時、人生を賭して取り組むべき社会課題に出会ったと直観した。

壮絶な福祉現場と

経営意識なき事業

「2025年問題」との衝撃的な出会いを経て、私は解決の糸口を知るために受験勉強を中止して社会福祉について調べ出した。その中で戦後GHQの指示の下、厚生省が社会福祉のリーダーを養成する大学を創設したことを知り、その大学(日本社会事業大学)に入学した。そこではじめて、福祉の現場を体験することになる。 そこで見聞きする光景は、当時の自分にはあまりにも衝撃的だった。施設に響き渡る雄叫びに流れる悪臭、さまざまな障がいを抱えた人々。障がい者だけでなく、たくさんの“福祉の当事者”とも話した。ホームレス、受刑者、少年院在院者、被虐待児童、乳児院児童、いわれのない差別の被害者たち……。

彼らの多くは、自分のせいではなく社会環境のせいで、不遇な目にあっているケースもあると思った。目を背けたくなるような社会の不条理が、ここにあった。そして、そんな不条理に誇りを持って正面から向き合う人々は、正真正銘のヒーローに映った。

「自分の手で、困っている人を助けたい」

そう決心した。だが、私はこの時点で、福祉業界が抱える課題に気づいてもいた。それは、「経営意識の欠如」だ。福祉分野の経営者のほとんどは、立派で美しい理念をもって仕事にあたっている。その反面で、収益構造を考え抜いておらず従業員は低賃金を余儀なくされ、また理念や道徳のみの力でモチベーションを上げようとし、結果的に厳しい労働環境を体現してしまっていた。

理念や想いだけでは、事業は持続しない。美しい目標を実現するには、強靭な経営戦略やマネジメント体制が欠かせない。そう気づいた私は、経営を学ぶために起業家たちの集まりに顔を出し交流するようになった。彼らの視点や嗅覚、自由性はとても刺激になった。そういえば私の父も経営者で、経営思考が馴染んでいたのかもしれない。いずれにせよ、私は「ビジネス」の持つ力を信じた。ビジネスこそが、社会に新たな価値を生み出し、さまざまな社会課題を解決しうる源泉だ。そう確信した私は、大学卒業後、アントレプレナーシップにあふれる大手企業に入社したのだった。

大企業を半年で退社、

そしてニートへ

晴れて有名企業の一員になった。そして、半年で会社を辞めた。完全に落ちこぼれだ。だが、退職の理由は明確だった。大手企業には大手企業なりの文化やしきたりがあるが、それに最後まで馴染めなかったのだ。上下関係や感情的な人間関係が重視される社内で、自分は合理性を追求して成果を出すことに集中した。大きな挑戦や改革を求めるあまり、空回りを続け、居心地の悪さを感じてしまった。一言で言えば、企業文化にフィットしなかったのだろう。

この挫折は、自分が理想とする組織像を考えるきっかけになり、ドットラインにおける「フェアでオープンな組織」として結実することになるのだが、それはあとの話。しばらくの間はずいぶん落ち込んだ。家族も周りの友達にも話せない孤独な状態になった。自分に自信がなくなりかけた。

どん底から再び立ち上がれたのは、またしても“マイ・ヒーロー”たちのおかげだった。無職のニート期間中、偉人たちに関する本を再び読み漁った。歴史に名を残す彼らも、すぐに成功したわけではない。むしろ、多くの苦難を残り超えてきたのだ。このくらいの挫折がなんだ。そこから工事現場や引越し屋などの日雇い肉体労働でなんとか食い繋いだ。自分に発破をかけ、改めて起業を真剣に検討した。先立つものは、起業資金だ。そこで私が選んだのが、競艇選手(ボートレーサー)という職業だった。

ボートレーサー体験から

ビジネスを生む

ボートレーサーはアスリートの中でも高収入な職業であることを、ご存知だろうか。当時で平均年収1700万円、選手寿命も長い。おまけに、自分のコンプレックスである低い身長も、体重・身長制限のあるボートレーサーには有利に働く。すぐに資格試験の受験を決断するものの、合格率は2%。必死で3カ月対策し、1回目の受験で奇跡的に合格を果たした。

意気揚々と養成所に入所したものの、ここで再び挫折が待っていた。子どものころからボートレーサーを目指して努力してきた周囲の人たちと、収入を目的とした自分とでは、もともとの知識量やモチベーションが異なっていた。プロとして活躍するには、だいぶ長い道のりだ…。しかし、ここで逃げ出してはニートへの逆戻り。私はここで、ボートレーサーではなく、ボートレース業界で稼ぐビジネスアイデアを思いついた。それが、「ボートレーサー試験対策講座」の開設だ。「合格率2%の試験に3カ月で一発合格」という私の実績は希少価値が高く、ニーズがあると考えたのだ。

まずはブログを発信をしていって人気ブロガーとなっていった。そしてセミナーや動画配信と、合格へのノウハウを矢継ぎ早に発信していった。結果から言えば、これが大きな成功を収めた。驚くほどに収益が上がり、ボートレーサーとして獲得しようと考えていた起業資金があっという間に手に入った。はじめて、ビジネスの世界のスタートラインに立てたような気がした。

社会的成功と、

抑えられない退屈

自分の体験から身を起こしたボートレーサー試験対策事業は、やがて日本初のボートレーサー試験対策予備校「艇学グループ」という予備校にまで発展した。その集客の際に、私はインターネットマーケティングと出会う。コストをかけずに、精度を高く効果を出すこの新しいビジネススキルの可能性に、私は夢中になった。寝食を忘れて国内外の論文も読み込み、その手法を身に着けていった。そのおかげもあって、予備校には多くの受験生が集まり、全国に4校を展開し、ボートレーサーの8割以上を輩出する業界で圧倒的シェアの予備校になった(現在は事業譲渡)。

さらに、インターネットマーケティングという普遍的なスキルを活かして、ビジネスの領域を広げていくことになる。マーケティングコンサル、ECサイトの運営、飲食店、エステサロン、……ひとつの事業が軌道に乗ると、さらに多くの話が舞い込む好循環が生まれ、20代半ばにして多くの事業を手掛けるようになっていた。

芸能界や華やかな経営者との交流も生まれた。この状況に対して、傍目からは成功者のように見えていたかもしれない。ただ、正直言うと、私は退屈していた。事業が、面白くなくなっていた。スキルを回してビジネスを動かしているだけで、魂をぶつけて生きている気がしなかった。そんな悶々とした時を過ごしているさなかに、ターニングポイントが訪れた。祖母の死だ。

「私の人生は、

なんだったの?」

祖母は、パワフルな人間だった。破天荒と言ってもいい。聞く話では、沖縄県の石垣島で生まれ、閉鎖的な環境に馴染めずにひとり台湾に家出し、現地の日本人男性と結婚出産し帰国。帰国後、東京都江東区で再婚して家庭を築いたという。当時の社会環境を思うと、そこにどれだけの周りの非難や苦労があったか計り知れない。誰も知り合いがいない状況で自分を貫いて、生き抜いてきた彼女はひたすら明るく元気でユーモアにあふれていた。そして何よりも孫の私を可愛がってくれていた。私は、そんな祖母が好きだった。

そんな祖母が、要介護状態になってしまったと聞き、久しぶりに会いに行った。祖母は、かつての祖母ではなくなっていた。弱気で、ネガティブな言動をまきちらし、自分の人生を悲嘆し、乱暴で手につけられない状態だった。ショックだった。

そんな祖母にはホームヘルパーも寄り付かず、外部の介護を拒否し続け、祖父が介護する老老介護となり、結果として祖父も介護状態になるという悪循環が生まれていた。やむをえず施設に預けると、祖母は「家に帰りたい」と毎日泣きながら、日々少しずつ老衰していき、豪快で陽気だった祖母が最後は目を当てられない姿になっていった。私の人生経験とスキルでは、彼女の悲しみをやわらげることができなかった。

「私の人生はなんだったの?」

そんな言葉を残して、祖母は悲嘆のうちに亡くなった。私は、切実な哀しみと何もできない無力さに包まれた。続いて、「人はなんのために生きて、どうやったら幸せに死ねるのか」という問いが去来した。それに答えることが、祖母への追悼になると思った。

ドットライン誕生

「自分はどう生きたいのか?」――

その問いに向き合うと、私の人生の原点であるヒーローたちの躍動する姿が頭に浮かんできた。そうだ、私は人が本当に困った時に助けられるヒーローでありたいと思っていたのだ。

では、人が本当に困る時はいつか? 祖母の死を経て、私は確信を持って言える。「大切な人が不幸な死に直面したり、生存の危機にある」時だ。そんな時になにもできない無力感は、残された家族にも大きな傷を残してしまう。こうした一人ひとりの悲劇が積み重なると、「社会問題」と呼ばれるようになる。

逆に言えば、社会問題という大きな言葉の裏側には、一人ひとりの哀しみや不幸が詰まっているのだ。そこに寄り添わない限り、社会問題の解決もない。この時、これまで言葉だけで捉えていた「社会問題」が、はじめて肉体的な確かさをもって切実に実感できた気がした。

自分自身の人生の“点”と“点”がつながり、ひとつの線になった気がした。この瞬間、「ドット(点)ライン(線)」という社名が生まれた。私は、最も深刻な社会問題である「2025年問題」に再度、そして今度こそ本気で取り組むことにした。

大切な家族や仲間がいる地元の千葉市に戻り、2014年12月に訪問介護事業所「夢のまち」を千葉市で開設した。”夢が溢れる街にしたい”という想いを込めた。6畳1間のボロアパートで、私を含めて3人のクルーでの始動だった。

地域の「困った」を

「ありがとう」に変える

大学時代に感じた福祉分野の課題は、未だに顕在だった。一言で言えば、経営目線の欠如だ。私は、これまでの経験を活かして、市場調査、現状分析、ターゲットの可視化を行っていった。介護サービスの利用を意思決定するケアマネジャーにアプローチし、彼らが抱える課題意識が他職種連携のスピード感にあると知ると、「スピード対応」を第一に掲げ、信頼を得た。この世界で、信頼関係は何よりも大きな財産だ。

「夢のまち」は着実に信頼を重ねて利用者を伸ばした。その過程で、私はたくさんの関係者から「ありがとう」という言葉をいただいた。今までに事業では経験したことのない心奥底からの深い喜びがあった。とても嬉しかった。生身の人間の「困った」を、自分が「ありがとう」に変えているという”リアリティ”は、これまでのビジネスでは得られなかった。やはり、ヒーローはこの世界にこそ生きると確信した。

医療福祉分野の課題には、経営マネジメント層の「人材不足」もある。現場には人がいたとしても、営業や管理部門の人材は不足している。結果的に、現場への負担が重くのしかかる。そこで私は、学生時代や過去の事業をともにした優秀なメンバーに想いを語り、福祉事業に加わってもらった。彼らは未経験だからこその慣習にとらわれない変化を生み出し、安定した経営体制を確立していった。

こうして参入から9ヶ月で利用者は100名を超え、事業所も千葉県全域に新設されていくようになった。

切れ目のない

医療福祉のワンストップ構造

福祉に取り組むなかで私が根本的な問題だと感じたのは、現行の縦割りの制度だと、「支援の切れ目」が生じるということだった。例えば、障がい者から高齢者へと区分が切り替わる際、支援に切れ目が生じる「65歳の壁」がある。しかし年齢が変わるからといって支援の内容自体が大きく変わるわけではない。利用者にしても、病院から退院して関わる専門機関が多くなればなるほど担当者との関係性や支援情報もリセットされる。これでは、誰も幸せにならない。

行政や事業者の都合ではなく、利用者の視点から支援を考えることが大切だ。そうした考えから、訪問看護、訪問診療等の医療サービス、放課後等デイサービスから就労支援や障害者グループホームまでの障害福祉サービスへ事業を展開していった。

病気になっても、障がいになっても”ゆりかごから墓場まで”、継続的に支援を受けられる医療福祉のワンストップ構造をつくりだした。簡単に言えば、ドットラインを利用いただければ、一生涯、安心して継続的なサポートを受けられる、という体制だ。「医療」「障害福祉」「介護」「保育」「教育」も、すべては切れ目のない利用者中心の支援をつくるために必然的に生まれた事業だ。

こうして訪問介護から始まった事業が、今では医療・福祉の点と点が確かな線につながり、その線が描く円は大きく地域に広がっていった。医療や福祉分野の多角化、大規模化を推進し、2021年9月には、医療・福祉グループ事業所数は千葉県No.1にまで達した。

「もうすぐ死ぬけど、

幸せだよ」

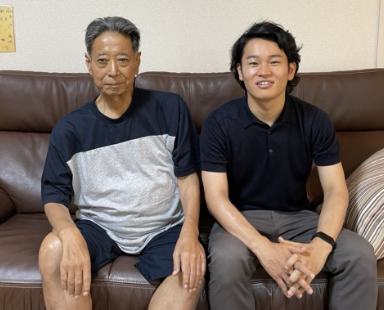

2022年5月31日、突然父の末期がんが判明した。会いに行くと、心配させまいとしてか、いつもどおりの父だった。そして、日常会話のようなトーンでこう言った。

「お前のところのサービスを使って自宅で最期を過ごしたい」

厳格で頑固な父からの最初で最後のお願いであった。

父には、有形無形の影響を受けている。経営者の先輩として、人生の師として、そしてひとりのヒーローとして。そんな父が、私のはじめたサービスを受けたいと言ってくれている。それは、かつて祖母にできなかった恩返しなのだ。

父は、一患者としてドットラインのワンストップサービスを受けた。父として、経営者として、そのサービスの細部にいたるまでよく観察していたように思う。その上で、サービスを高く評価してくれた。住み慣れた自宅だからこそ、最期の時を迎えるまで、たくさんの話ができた。父の歩んできた人生について、ビジネスについて、そして、残された私たちの未来について。それは私にとっても、穏やかでどこか満ち足りた時間であった。父は、最期にこう言っていた。

「もうすぐ死ぬけど、なんか幸せだよ」

がん発覚から4ヶ月後の10月7日早朝、家族が見守るなかで父は安らかに旅立った。悲しいことには変わりはない。でも、悔いはない。そこに幸せがあったから。

祖母の死で誓った「大切な人の悲劇をなくす」事業が父の死を通して結実したと感じられた。最後の最後で、父にとってのヒーローになれたかな、とちょっと誇らしく思っている。

千葉から日本、

そして世界へ

末期がんが発覚した父は会うたびに「今を大切に生きろ」と言い続けた。それは、すべての人に重要な言葉だと感じた。誰もが今を大切に生きるために、私は何ができるだろうか?

それは、この想いをより拡げることだ。

ドットラインのサービスの質を高めて、より多くの人が「今を生きる喜び」を感じられるようにすることだ。世の中から不幸せをなくし、喜びを与える。そのために、私たちが目指す理想の社会を掲げ、強い確固たる理念を持って事業を拡充していく。

起業当初から取り組んでいた「2025年問題」は、いよいよ顕在化する。そしてこの問題は、まず地域に現れる。私たちの本拠地の千葉県も高齢化の進んだ課題先進地域だ。だから、ひとつの地域を幸せにすることが解決の糸口になる。地域が幸せになるとはどういうことか? それは地域で暮らす一人ひとりが「ここでなら安心して暮らせる」という安堵感があることだろう。自分や家族がどのような状況になろうとも、駆けつけてくれる人がいる、という確かさだ。

ドットラインは、課題のある場所にまっさきに駆けつけて、「困った」を「ありがとう」に変える最強のヒーロー集団でありたいと思っている。 そうして他者の幸せを生み出せる人々が増えると、地域の幸福度は高まっていくだろう。

私がいま見据えているのは、そんな幸せの循環が生まれる地域を千葉から日本、そして世界へと広げていくステップだ。やるのは、今だ。やれるのは、私たちしかいない。そんな使命感を持って、ドットラインを次のステージへ押し上げていきたい。

次のヒーローは、

あなただ

ヒーローに憧れていた少年時代から30年以上経った。そして今、私はいまだにヒーローになりたいと思っている。あの頃以上に、本気で。だから、もうヒーロー“ごっこ”はやっていない。「困っている人のそばにかけつけ、課題を解決し、みんなを笑顔にする」存在をヒーローと呼ぶならば、私たちの事業は、まさにヒーローそのものだと誇っている。心強いことに、今はたくさんの仲間たちもいる。

しかし、道はまだ半ばだ。最大の敵は、超少子高齢化社会という世界史上最大の難問だ。これを解決するには、まだまだヒーローが足らない。

人を助けたい。地域を強くしたい。国を変えたい。なによりも、誇り高い仕事をしたい。

そう思う人たちは、ぜひ行動をともにしてほしい。次のヒーローは、あなただ。今、この文章を読んでいる、あなたのことだ。

ドットラインのヒーロー採用はこちら